Europa: JA - aber

welches?

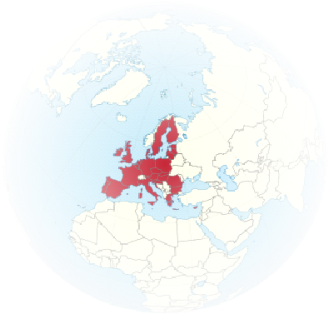

Die Europäische Union steckt in der tiefsten Krise ihres Bestehens. Die

Europa-Begeisterung, die es in den Anfangsjahren der EU durchaus gegeben

hat, hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einer allgemeinen

Skepsis, ja sogar einer breiten Ablehnung bei den Unionsbürgern entwickelt.

Warum ist es so weit gekommen? Was sind die Gründe und Hintergründe

dieser Entwicklung? Und: ist diese Kritik und Ablehnung berechtigt?

Und vor allem: wie kann man dem entgegenwirken? Wie sollte man die Europä-

ische Union verändern und reformieren, damit sie wieder mehr Zustimmung bei

der Bevölkerung und den einzelnen Mitgliedsstaaten bekommt?

Zuerst einmal: das Volk erkennt letztendlich immer, ob eine Regierung – egal

ob König oder Parteien und Politiker - gut (= das heißt gerecht und dem Allge-

meinwohl dienend) regiert, oder ob sie so ihre Machtposition ausübt, dass dies

nicht dem Allgemeinwohl und der Bevölkerung zugute kommt (sondern haupt-

sächlich dem eigenen Machterhalt - auf Kosten und Unterdrückung der Bevöl-

kerung). Schon alleine deshalb kann man annehmen, dass die allgemeine

Unzufriedenheit mit der EU nicht unbegründet ist.

Dass unsere Regierungen und Politiker nicht zum Wohle der Bevölkerung

regieren, kann man aber auch daran erkennen, dass der Lebensstandard in den

letzten Jahren stetig abgenommen hat. Die europäischen Staaten sind über-

schuldet, die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie noch nie, Löhne sinken, während

die Lebenserhaltungskosten (angefangen bei der Miete bis zu den Lebens-

mittelpreisen) gleichzeitig immer mehr steigen. Und während die Armen immer

ärmer werden, werden die Reichen immer reicher ...

Die meisten geben Brüssel an diesem „Niedergang“ von Europa Schuld - und

der Tatsache, dass die EU ein grundlegendes Demokratiedefizit hat.

Aber: wie kann man dieses beheben? Viele meinen, die Integration innerhalb

der EU müsste stärker vorangetrieben werden, andere wollen die Kompetenzen

des Europäischen Parlaments erweitern.

Dieter Grimm, ehemaliger Richter und Professor em. für Öffentliches Recht an

der Humboldt-Universität in Berlin, hält das für den falschen Weg. In seinem

Buch „Europa ja – aber welches?“ nennt er die Gründe dafür.

Kritik am EuGH und den EU-Verträgen

Dieter Grimm sieht die Hauptquelle des europäischen Legitimationsdefizits in

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und in der „Konstitutio-

nalisierung“ der EU-Verträge.

Er begründet dies folgendermaßen: „Entscheidungen von hohem politischen

Gewicht werden in einem unpolitischen Modus getroffen. Dazu konnte es kom-

men, weil die exekutiven und judikativen Institutionen der EU sich von den

demokratischen Prozessen in den Mitgliedsstaaten wie in der EU selbst weit-

gehend entkoppelt haben. Die Möglichkeit dazu verdanken sie der „Konstitutio-

nalisierung“ der Verträge, der am wenigsten bemerkten Quelle des europäi-

schen Legitimationsdefizits. Die demokratische Legitimation wird sich daher

nur durch eine Repolitisierung der europäischen Entscheidungsprozesse

wiedergewinnen lassen.“

Was ist damit gemeint? Um das besser zu verstehen, muss man bedenken,

dass die Grundlage der heutigen EU die EWG (Europäische Wirtschaftsgemein-

schaft) war, siehe ...

Von den großen Plänen für eine Integration der europäischen Staaten auf

politischer Ebene blieb also nur die wirtschaftliche Integration. Diese war kein

geeignetes Objekt für Begeisterung, aber ebenso wenig für Protest. Dieter

Grimm: „Sie bewahrte Europa einen breiten Zuspruch, weil sie unauffällig vor

sich ging, sich unpolitisch gab und zum Wohlstand beitrug. Das lag durchaus

in der Absicht der Gründer. Ein gemeinsamer Markt war nicht auf demokrati-

sche Legitimation angewiesen. Er legitimierte sich durch seinen Nutzen. Die

Politik blieb Sache der Staaten.“ (…)

So jedenfalls schien es. Die Rechtsgrundlage der EWG war ein völkerrecht-

licher Vertrag souveräner Staaten, ihr Leitungsorgan und Gesetzgeber der Rat,

in dem die Regierungen dieser Staaten saßen.

„Ratsentscheidungen verlangten Einstimmigkeit. Niemand konnte übergangen

werden. Die Kommission wurde von den Mitgliedsstaaten gebildet, war in ihrer

Tätigkeit aber von ihnen unabhängig und nur dem Integrationsprogramm ver-

pflichtet, das sie nach den rechtlichen Vorgaben der Staaten vorantreiben

sollte. Eine Volksbeteiligung war nicht vorgesehen. Es gab nur eine kompe-

tenzlose Parlamentarische Versammlung, die aus Abgeordneten der nationalen

Parlamente bestand. Die demokratische Legitimation der EU kam allein von

den ihrerseits demokratischen Mitgliedsstaaten.

Dass bei dieser wirtschaftlichen Integration aber auch weiterhin die politische

nicht aus den Augen verloren wurde – und auch heimlich weiter vorange-

trieben wurde - blieb vorerst vielen verborgen.

Warum? Weil die Fortschritte der Integration hauptsächlich von dem europä-

ischen Organ ausgingen, von dem sie seiner Aufgabe nach am wenigsten zu

erwarten waren: dem Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Er war es, der die INTEGRATION – von vielen unbemerkt – juristisch voran-

trieb. U.a. mit zwei umwälzenden Urteilen 1963 und 1964, siehe…

Die Urteile waren umwälzend, weil das so in den Verträgen nicht vereinbart

worden war, auch wohl kaum vereinbart worden wäre.

Der Vorgang ist nicht ohne Grund als „Konstitutionalisierung“ der Verträge

gedeutet worden ...

Durch die extensive Interpretation der Verträge seitens des EuGH gibt es ne-

ben der ausdrücklichen Kompetenzübertragung auf die EU auch einen schlei-

chenden Kompetenzverlust für die Mitgliedsstaaten.

Normalerweise setzt die Kompetenzübertragung auf die EU einen Willensent-

schluss der Mitgliedsstaaten voraus, der mit den nationalen Verfassungen

vereinbar sein muss.

Da die nationalen Verfassungen jedoch vom EuGH nicht berücksichtigt

werden, wird ein fundamentaler Grundsatz der Verträge, das Prinzip der

begrenzten Einzelermächtigung, dadurch unterhöhlt.

Klagen der Mitgliedsstaaten gegen diese Rechtsprechung sind jedoch wenig

aussichtsreich. Denn, wenn die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren

gegen einen Mitgliedsstaat, der sein Recht nicht aufgeben oder eine öffentliche

Einrichtung nicht abschaffen wollte, einleitete, konnte sie mit einem Sieg beim

EuGH rechnen. Ein Mitgliedsstaat hingegen, der Nichtigkeitsklage gegen die

Kommission wegen Kompetenzüberschreitung erhob, musste sich dagegen

auf eine Niederlage gefasst machen.

Der frühere Bundespräsident Herzog hat deswegen vor einiger Zeit dazu

aufgerufen, den EuGH zu stoppen. Doch es ist nicht so leicht, ein Gericht zu

stoppen …

Trotzdem: Warum haben die Mitgliedsstaaten dem keinen Einhalt geboten –

denn wenn schon ihre Klagen nicht aussichtsreich waren, so bildeten ihre

Regierungen doch im Rat den Gesetzgeber der Union, ursprünglich sogar den

Alleingesetzgeber, heute immer noch den Hauptgesetzgeber …

Zusammenfassung der Gründe für das

Demokratiedefizit in der EU

Die Unterscheidung zwischen Bedingungen für politische Entscheidungen und

diesen Entscheidung selbst ist für den Konstitutionalismus konstitutiv. In der

EU werden die beiden Ebenen aber vermischt.

Die Verträge sind voll von Vorschriften, die im Staat dem sogenannten ein-

fachen Recht zugehören würden. Ihre Auslegung und Anwendung durch die

Kommission und den EuGH ist daher Verfassungsvollzug. Infolgedessen

werden der Rat und die Parlamente nicht nur nicht für die Herstellung des

Gemeinsamen Marktes benötigt. Sie können die Entscheidungen der exeku-

tiven und judikativen Organge auch nicht durch Gesetzgebung ändern.

Eine Möglichkeit, die im Staat stets besteht, nämlich die Umsteuerung der

Gerichte durch Gesetzesänderung, fällt in der EU weitgehend aus. Der EuGH

ist freier als jedes nationale Gericht.

Lösungs- und Reformmöglichkeiten

Eine Änderung der Rechtssprechung könnte nur durch Änderung der Verträge

herbeigeführt werden.

Das eigentliche Demokratieproblem - und die fehlende Akzeptanz in der

Bevölkerung – der EU sieht Grimm vor allem in dem Umstand, dass Ent-

scheidungen von hohem politischen Gewicht in einem unpolitischen Modus

fallen. Damit ist gemeint, dass Kommission und EuGH bei vielen politischen

Entscheidungen unter sich bleiben.

Die Aufwertung des EU-Parlaments hat zum Beispiel nichts daran geändert,

dass die Kommission bei ihren Entscheidungen vom Ausgang der Parlaments-

wahlen unabhängig ist.

Das eigentliche Demokratieproblem der EU liegt daher in der Verselbständi-

gung der exekutiven und judikativen Organe von den politischen Organen der

EU und von dem Willen der Mitgliedsstaaten.

Grimm: „Verschärft wird es durch eine Schere, die sich zwischen Entschei-

dungsbefugnis und Verantwortlichkeit auftut. Sie ergibt sich daraus, dass die

EU ihre Entscheidungen mangels eines eigenen Verwaltungsunterbaus nicht

selbst umsetzen kann, sondern dafür auf die mitgliedsstaatlichen Regierungen

angewiesen ist.

Während die entscheidungsbefugte Kommission nicht demokratisch verant-

wortlich gemacht werden kann, können die nationalen Regierungen inner-

staatlich zur Verantwortung gezogen werden, haben aber nicht entschieden.

Dennoch werden sie demokratisch in Haft genommen, während bei der gegen

Bürgerproteste immunisierten Kommission nur ein diffuser Unmut ankommt.

Der EuGH fällt als Gericht aus dem demokratischen Verantwortungszu-

sammenhang ohnehin heraus.

Mehr zum Europäischen Gerichtshof siehe ....

Elisa, 24.8.2016

Quellenangabe:

Dieter Grimm, “Europa ja - aber welches?”,

Verlag C.H.Beck oHG, München 2016