Veronika von Jerusalem

Veronika ist eine bekannte, viel verehrte Heilige der

katholischen Kirche, die Christus bei seinem Kreuzweg, der

Überlieferung nach, das Schweißtuch gereicht hat. Das Fest der

Heiligen Veronika von Jerusalem wird am 4. Februar gefeiert.

Auf Kathpedia finden wir folgende Information: Zur

Biographie der Heiligen ist weiter nichts Sicheres bekannt.

Möglicherweise wurde die Heilige am Beginn "Beronike"

genannt, die makedonische Form von "Pherenike". Dieses

griechische Wort bedeutet "Siegbringerin". Später wurde sie

dann Veronika genannt. Der Name "vera ikon" (zusammen-

gesetzt aus griechischer und lateinischer Sprache) bedeutet

"Das wahre Antlitz" (vgl. Antlitz Christi).

Näheres zur Entstehung dieses heiligen Tuches mit dem Antlitz

Jesu und zur Person und dem Leben der hl.Veronika finden wir

allerdings bei der Heiligen Anna Katharina Emmerich. In

ihren Visionen sah sie folgendes über diese Begebenheit

während des Kreuzwegs unseres Erlösers:

“Beinahe zweihundert Schritte hatte Simon dem Herrn

geholfen, die Kreuzeslast zu tragen, als aus einem zur Linken

der Straße liegenden schönen Haus, zu dessen Vorhof mit

breiter Mauer und blinkendem Gitter eine Terrasse mit

Treppen führte, eine große, ansehnliche Frau mit einem

Mägdlein an der Hand dem Zuge entgegenstürzte. Es war

Seraphia, das Weib Sirachs, eines Mitgliedes aus dem

Tempelrat, welche durch ihre heutige Handlung den Namen

Veronika, von vera icon (das wahre Bild), erhielt.

Seraphia hatte zu Hause einen köstlichen gewürzten Wein

bereitet mit der frommen Begierde, den Herrn auf seinem

bitteren Leidensweg damit zu erquicken. Sie war in schmerz-

licher Erwartung dem Zuge schon einmal entgegengeeilt, ich

sah sie verschleiert mit einem jungen Mägdlein, das sie an

Kindes Statt angenommen , an der Hand neben dem Zug

schon hereilen, als Jsus seiner heiligen Mutter begegnete. Sie

fand in dem Getümmel aber keine Gelegenheit, und so eilte

sie dann nach ihrem Haus zu, den Herrn zu erwarten.

Sie trat verschleiert in die Straße, ein Tuch hing über ihrer

Schulter, das Mägdlein, etwa neun Jahre alt, stand neben ihr

und hatte die mit Wein gefüllte Kanne unter einem Überhand

verborgen, als der Zug sich näherte. Die Vorausziehenden

versuchten vergebens, sie zurückzuweisen. Sie war von Liebe

und Mitleid außer sich, sie drang mit dem Kind, das ihr

Gewand faßte, durch das zur Seite laufende Gesindel, durch

die Soldaten und Schergen hindurch, trat Jesus in den Weg,

fiel auf die Knie und hob das Tuch, an einer Seite ausge-

breitet, zu ihm auf mit den flehenden Worten: “Würdige

mich, meines Herrn Antlitz zu trocknen!”

Jesus ergriff das Tuch mit der Linken und drückte es mit der

flachen Hand gegen sein blutiges Angesicht und dann, die

Linke mit dem Tuche gegen die Rechte bewegend, welche

über den Kreuzarm herüberfaßte, drückte er das Tuch

zwischen beiden Händen zusammen und reichte es ihr

dankend zurück.

Sie aber küßte es und schob es unter den Mantel auf ihr Herz

und stand auf; da hob das Mägdlein das Weingefäß

schüchtern empor, aber das Schimpfen der Schergen und

Soldaten gstatteten es nicht, dass sie Jesus erquickte. Nur die

rasche Kühnheit ihrer Handlung hatte durch den Zudrang

des Volkes um das plötzliche Ereignis eine Stockung von

kaum zwei Minuten in den Zug gebracht, wodurch die

Darreichung des Schweißtuches möglich ward. Die reitenden

Pharisäer aber und Schergen ergrimmten über diesen

Aufenthalt und noch mehr über die öffentliche Verehrung

des Herrn und begannen Jesus zu schlagen und zu zerren,

und Veronika floh mit dem Kind in ihr Haus.

Kaum hatte sie ihr Gemach betreten, als sie das Schweißtuch

vor sich auf den Tisch legte und ohnmächtig niedersank, das

Mägdlein kniete jammernd mit dem Weinkrug bei ihr. So

fand sie ein Hausfreund, der zu ihr eintrat, und sah sie bei

dem ausgebreiteten Tuch, auf dem das blutige Angesicht Jesu

schrecklich, aber wunderbar deutlich abgedrückt war, wie tot

liegen. Er war ganz entsetzt, weckte sie und zeigte ihr das

Angesicht des Herrn. Sie war voll Wehklage und Trost und

kniete vor dem Tuch und rief aus: “Nun will ich alles

verlassen, der Herr hat mir ein Andenken gegeben.”

Dieses Tuch war eine etwas dreimal so lange wie breite Bahn

feiner Wolle, sie trugen es gewöhnlich um den Nacken

hängend, manchmal ein zweites über die Schulter nieder; es

war eine Sitte, Trauernden, Weinenden, Mühseligen,

Kranken, Ermüdeten damit entgegenzutreten und ihnen das

Angesicht damit zu trocknen; es war ein Zeichen der Trauer

und des Mitleids. Man beschenkte sich in heißen Ländern

damit. Es hat dieses Tuch nachher immer zu Häupten ihres

Lagers gehangen. Es ist nach ihrem Tode durch die heiligen

Frauen an die Mutter Gottes und durch die Apostel an die

Kirche gekommen.

Seraphia war eine Base des Täufers Johannes, denn ihr Vater

war der Sohn von dem Bruder des Vaters Zacharias. Sie war

von Jerusalem. (....) Seraphia heiratete spät, ihr Mann Sirach,

ein Nachkomme der keuschen Susanna, war in dem

Tempelrat. Da er anfangs Jesus sehr abgeneigt war, hatte

Seraphia wegen ihres innigen Zusammenhanges mit Jesus

und den heiligen Frauen vieles von ihm zu leiden. Ja, er hat

sie sogar mehreremal längere Zeit in einem Gewölbe

eingesperrt. Durch Joseph von Arimathäa und Nikodemus

bekehrt, ward er milder gesinnt und ließ es seiner Frau zu,

Jesus zu folgen. In dem Gericht über Jesus bei Kaiphas (...)

erklärte er sich mit Nikodemus, Joseph von Arimathäa und

allen Wohlgesinnten für unseren Herrn und schied mit

diesen von dem Synedrium aus.

Seraphia ist noch eine schöne, stattliche Frau, aber sie muß

doch über fünfzig Jahre alt sein. - Bei dem triumphierenden

Einzug Jesu in Jerusalem, den wir am Palmsonntag feiern,

sah ich sie mit einem Kind auf dem Arm unter andern Frauen

ihen Schleier vom Haupt nehmen und ihn in freudiger

Verehrung am Wege hinbreiten. Es war dasselbe Tuch, das

sie jetzt in einem traurigen, aber siegreichen Triumphzug

dem Herrn entgegenbrachte, die Spuren seines Leidens damit

zu sänftigen, derselbe Schleier, der seiner mitleidigen

Besitzerin den neuen, triumphierenden Namen Veronika gab

und jetzt in der öffentlichen Verehrung der Kirche ist.”

(Anna Katharina Emmerich, “Das bittere Leiden unseres Herrn Jesus

Christus”, S. 236ff.)

Anna Katharina Emmerich sah aber noch mehr Details aus dem Leben

der hl.Veronika, und auch ihren Märtyrertod:

“Im dritten Jahre nach Christi Himmelfahrt sandte der

römische Kaiser einen seiner Leute nach Jerusalem,

Zeugnisse über alle Gerüchte über Jesu Tod und

Auferstehung zu sammeln. Dieser Mann brachte den

Nikodemus, die Seraphia und einen Verwandten der Johanna

Chusa, den Jünger Epaphras , mit nach Rom (....)

Ich sah Veronika bei dem Kaiser, er war krank, sein Lager

war auf ein paar Stufen erhöht (....) Der Kaiser war allein,

seine Leute waren in der Vorstube. Ich sah, dass Veronika

außer dem Schweißtuch noch ein anderes Tuch von den

Grabtüchern Jesu bei sich hatte, und dass sie das

Schweißtuch vor dem Kaiser ausbreitete. (...)

Ich sah nicht, dass der Kaiser mit diesen Tüchern berührt

ward oder sie anrührte… Er ist aber durch ihren Anblick

gesund geworden. Er wollte Veronika in Rom behalten und

ihr zum Lohn ein Haus und Güter und gute Dienstleute

geben, aber sie verlangte nichts, als wieder nach Jerusalem

zurückzukehren und zu sterben, wo Jesus gestorben.

Ich sah auch, dass sie mit ihren Gefährten dahin

zurückkehrte, und dass sie in der Verfolgung der Christen in

Jerusalem, als Lazarus mit seinen Schwestern ins Elend

vertrieben war, mit einigen anderen Frauen entfloh, aber

eingeholt in einen Kerker gesperrt ward, in welchem sie als

Märtyrerin der Wahrheit, für Jesus, den sie oft mit irdischen

Brote, und der sie mit seinem Fleisch und Blut zum ewigen

Leben gespeist hatte, den Hungertod starb.

Ich erinnere mich im allgemeinen einmal gesehen zu haben,

wie das Schweißtuch der Veronika nach ihrem Tode bei den

heiligen Frauen blieb, wie der Jünger Taddäus es mit nach

Edessa nahm, und dort und anderwärts viele Wunder damit

tat, wie es auch in Konstantinopel war, und durch die Apostel

an die Kirche gekommen ist.” (Anna Katharina Emmerich, “Das

bittere Leiden unseres Herrn Jesus Christus”, S. 374ff.)

Soweit die Visionen der seligen Anna Katharina Emmerich. Auf

Kathpedia finden sich noch folgende Informationen zum

Schweißtuch der Veronika:

Der Kunsthistoriker Heinrich Pfeiffer SJ ist nach über

zwanzigjähriger Forschung zum Schleier von Manoppello

überzeugt, dass es sich bei genau diesem Tuch um das

eigentliche Sudarium bzw. das Schweißtuch der Veronika (von

lat./griech.: vera eicon = wahres Bild, s.o.) handelt, der einst

wichtigsten und meistverehrten Reliquie der Christenheit.

Nach (noch) offiziellem Brauchtum befindet sich das, seit dem

Jahr 708 in Rom (vielleicht in der päpstlichen Kapelle des

Lateran?) sicher bezeugte Tuch in der als mächtiger Tresor zu

diesem Zweck angelegten Kapelle innerhalb des Veronika-

pfeilers im "neuen" Petersdom, der über dem Grundstein der

konstantinischen Kirche errichtet wurde. Auf diesem fast

schwarz gewordenen Tuch ist allerdings nichts mehr zu

erkennen. P. Pfeiffer kommt aufgrund ikonographischer

Untersuchungen zu dem Schluss, dass das Schweißtuch der

Veronika schon seit dem Sacco di Roma 1527, oder spätestens

seit dem Abriss der alten Petersbasilika (in dem es bereits eine

Veronika-Kapelle gab) 1608, verschwunden und durch ein

anderes Tuch ersetzt worden sei. Vom Vatikan wurde diese

bereits früher laut gewordene Vermutung allerdings nie

bestätigt.

Nach der örtlichen Überlieferung wurde das Volto Santo bereits

1506 von einem Unbekannten nach Manoppello gebracht.

Wirklich bezeugt ist es dort jedoch erst seit dem Jahr 1638, als

es den Kapuzinern übergeben wurde.

Quellenangabe:

Anna Katharina Emmerich, “Das bittere Leiden unseres Herrn

Jesus Christus”, 1996, Christiana-Verlag

sowie Kathpedia

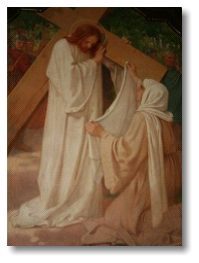

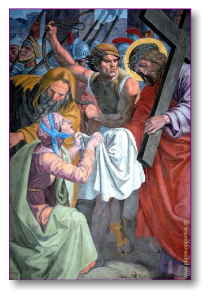

6.Station auf dem Kreuzweg,

Veronika und Jesus

(Kirche St.Nepomuk, Wien 2.)

Heilige Veronika, Petersdom