International Scientific

Optical Network

Das International Scientific Optical Network (ISON) ist eine Gruppe von

ungefähr 20 astronomischen Observatorien (= Sternwarte) in zehn Ländern.

Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, Objekte im Weltall aufzuspüren. Es wird

geleitet vom Keldysch-Institut für Angewandte Mathematik (russisch: Институт

прикладной математики им. М.В.Келдыша), das zur Russischen Akademie der

Wissenschaften gehört.

Zu den Entdeckungen dieser Organisation gehören die Kometen C/2010 X1

(Elenin) und C/2012 S1 (ISON). Letzterer wurde nach der Abkürzung des

Beobachtungsnetzwerks benannt.

Eine Sternwarte oder ein astronomisches Observatorium (von lat. observare =

beobachten) ist ein Ort mit wissenschaftlichen Instrumenten zur Beobachtung des

Sternhimmels. Neben einzelnen Himmelskörpern des Sonnensystems und unserer

Galaxis (Sterne, Sternhaufen, Nebel) sind zunehmend extragalaktische

Himmelsobjekte Ziel der Beobachtung sowie zugehörige Datenbanken und

theoretische Arbeiten.

Die Observatorien, von denen es weltweit einige hundert gibt, sind im Regelfall

auf erhöhten Standorten errichtet und mit einer Kuppel vor Wettereinflüssen

geschützt. Bei der Auswahl der Örtlichkeit ist eine möglichst große Zahl klarer

Nächte, wenig Störlicht und eine geringe Luftunruhe wesentlich. Letztere ist dort

gegeben, wo (insbesondere im Gebirge) laminare Luftströmungen vorherrschen.

Die Beobachtungen bzw. Messungen erfolgen zumeist mit Teleskopen (Linsen-

bzw. Spiegelfernrohren) oder Astrografen, heute zunehmend auch mit Antennen

(Radioastronomie), und in der Astrometrie (Positionsastronomie) mit

Transitinstrumenten. Die meisten Observatorien beobachten im sichtbaren Licht,

wobei die früheren visuellen Methoden weitgehend durch fotografische und

optoelektronische ersetzt wurden.

Bis etwa 1620 waren Observatorien fast ausschließlich für die freiäugige

Beobachtung des Himmels eingerichtet, ausgestattet mit Meridiankreisen oder

Sextanten, Armillarsphären, Gnomon oder großen Sonnenuhren (siehe auch

Astronomische Phänomenologie). Bei der wissenschaftlichen Tätigkeit dominierte

seit Jahrtausenden die Astrometrie, die erst ab 1850 durch die Astrofotografie und

die Astrophysik ergänzt (und vorübergehend in den Hintergrund gedrängt) wurde.

Heute konzentriert sich die Arbeit von höher gelegenen Observatorien zunehmend

auf nicht-visuelle Strahlungsbereiche wie nahes Infrarot, UV und Radiostrahlung,

während die kürzeren Wellenlängen (UV- und Röntgenstrahlen) großteils den

Weltraumteleskopen vorbehalten bleiben. Auch Observatorien auf dem Mond sind

in Planung.

Des Weiteren gibt es Privatsternwarten, die von einzelnen Amateurastronomen

oder Vereinigungen betrieben werden. In Einzelfällen oder an sogenannten

Astronomietagen bieten sie ebenfalls der Öffentlichkeit oder der Nachbarschaft

Sternführungen an. Viele Beobachtungsplätze sind auf Wohnhäusern eingerichtet

und mit kleinen Kuppeln oder einem Schiebedach bzw. Rolldach geschützt.

Andere sind – insbesondere bei transportablen Fernrohren – als Terrassen- oder

Gartensternwarte ausgeführt.

Sozialrechtlich sind die Nachtdienste der Astronomen durch spezielle Vergütungen

und einvernehmliche Dienstpläne geregelt, doch ist der Prozentsatz der nötigen

Nachtarbeit durch die Möglichkeiten der automatischen Teleskopsteuerung und

des Internet deutlich im Sinken begriffen.

Antike und Mittelalter

Die derzeit als ältestes datiertes Observatorium der Vorgeschichte geltende Anlage

ist eventuell die Kreisgrabenanlage von Goseck aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. Der

Megalith-Kreis in Nabta-Playa in der Nubischen Wüste könnte auch in diese Zeit

fallen.

Andere Anlagen stammen aus Zeiten ab ca. 3000 v. Chr. (Stonehenge) oder der

Boitiner Steintanz ca. 1200 v. Chr. Das Cheomseongdae-Observatorium in

Korea ist das älteste im Fernen Osten. China hat eine lange Tradition im Bau von

Observatorien.

In der Tang-Dynastie wurden 20 Sonnenobservatorien für die Erstellung des Da

Yan Kalenders 729 A.D. errichtet, wobei 10 Observatorien entlang des 114.

Grades östlicher Länge von Zentralasien bis Huế verteilt wurden, um die

Kugelgestalt der Erde zu überprüfen. Die Yuan-Dynastie ließ für den Shou Shi

Kalender 1281 27 Großobservatorien erbauen, wobei das Gaocheng-

Observatorium nahe Dengfeng in der Provinz Henan noch gut erhalten ist. In Peru

befindet sich das 2300 jahre alte Chanquillo-Observatorium, das aus 13 Türmen

auf einem Berggrat besteht.

Im Spätmittelalter und der Zeit danach entstanden die ersten Vorläufer der

„klassischen“ Sternwarten. Sie beheimateten Instrumente zur Vermessung von

Sternörtern, z. B. Quadranten oder Astrolabien, oder große Sonnenuhren. Beispiele

sind das Observatorium Rasad-e Khan von Nasir Al-din al-Tusi, die Sternwarte des

Ulug Beg, Uraniborg und Stjerneborg, die Sternwarten Tycho Brahes oder die

Jantar Mantars des Maharajas Jai Singh II.

Quelle: Wikipedia, die freie Enzyklopädie

Sternwarte

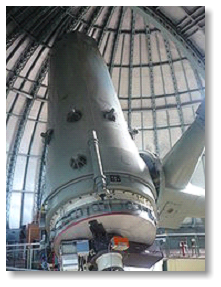

Modernes 2-Meter-Spiegelteleskop

des Observatoire de Haute-Provence

Universitätssternwarte Wien

Klassische Sternwartekuppel:

Großer Refraktor der Universitäts-

sternwarte Wien von 1885,

11 m Brennweite

Ein ganzer „Sternwarten-Campus“ auf La Palma,

Roque-de-los-Muchachos-Observatorium

Megalith-Observatorium in

Nabta-Playa

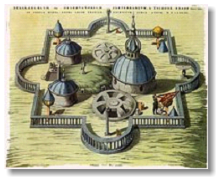

Stjerneborg