Menschenrechtssituation in Nordkorea

Nordkorea (offiziell die „Demokratische Volksrepublik Korea“) zählt zu den

Unterzeichnerstaaten des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische

Rechte sowie des Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.

Dennoch beklagen die Vereinten Nationen, das Europäische Parlament und viele

Menschenrechtsorganisationen massive Verletzungen der Menschenrechte.

In vielen Rankings – etwa solchen, die den Grad der Demokratie oder die Presse-

freiheit eines Staates betreffen – liegt Nordkorea weltweit auf den letzten Plätzen.

Es gilt als das restriktivste aller heute existierenden totalitären Systeme.

Historisch-politischer Hintergrund

Die Gründe für die Entwicklung des heutigen politischen Systems in Nordkorea

gehen zurück in die Zeit der japanischen Kolonialherrschaft. Gegen Ende des

Zweiten Weltkrieges kamen US-amerikanische und sowjetische Truppen im

Kampf gegen Japan nach Korea. Im Norden der Koreanischen Halbinsel instal-

lierte die sowjetische Besatzungsmacht, wie in den osteuropäischen Staaten, ein

politisches System nach Vorbild der Sowjetunion unter Stalin. So hatten die Be-

wohner Nordkoreas auch nach Ende der japanischen Fremdherrschaft weiterhin

nahezu keine Möglichkeiten, ihre bürgerlichen und politischen Rechte wahrzu-

nehmen.

Durch die Sowjetunion unterstützt, installierte der Staatschef Kim Il-sung in der

1948 gegründeten Demokratischen Volksrepublik Korea ein Führersystem mit

einem Personenkult, der mit jenem um Stalin in der Sowjetunion vergleichbar ist.

Auch der staatliche Repressionsapparat wurde nach sowjetischem Vorbild aufge-

baut. Moskau entsandte Berater, die bis zum Ende der 1950er Jahre im nordkorea-

nischen Innenministerium tätig waren.

In den 1950er Jahren begann Kim Il-sung den Kampf gegen seine vermeintlichen

Gegner in der Partei und konsolidierte so seine unangefochtene Alleinherrschaft.

Das allgegenwärtige Klima des Misstrauens in dieser Zeit, die Hatz auf so genan-

nte Volksfeinde, verstärkte die Repression gegen die Bevölkerung weiter.

Eine ähnliche Wirkung hatte auch der andauernde Konflikt mit dem mit den USA

verbündeten Südkorea, der seinen Höhepunkt im Koreakrieg fand.

Die nordkoreanische Gesellschaft erfuhr während des Kalten Krieges eine durch-

greifende Militarisierung, die zu ständiger Alarmbereitschaft und, damit verbun-

den, zu einer andauernden Verfolgung vermeintlicher westlicher Agenten führte.

Die Bezichtigung der Spionage diente häufig als Vorwand für die Ausschaltung

politischer Gegner Kim Il-sungs und seines Sohnes. Eine Besonderheit Nordkoreas

war, dass es sich durch geschicktes Lavieren zwischen den kommunistischen

Großmächten China und Sowjetunion einem sowjetischen Einfluss in dem Aus-

maß, wie er in Osteuropa gegeben war, entziehen konnte.

Wichtigste Konsequenz hieraus in Bezug auf die Menschenrechte ist, dass das

nordkoreanische Regime sich dem Bruch mit dem Stalinismus und der folgenden

Milderung der übrigen realsozialistischen totalitären Systeme verweigerte.

Die auf Isolation ausgerichtete Politik des Regimes verhinderte auch ein

Übergreifen der Demokratiebewegungen des Jahres 1989.

Menschenrechtsverletzungen

Staatliche Diskriminierung als „politisch unzuverlässig“ eingestufter Bürger

Es wurde mehrfach berichtet, dass die Bevölkerung Nordkoreas durch die Staats-

führung in ein dreigliedriges Kastensystem eingeteilt wurde.

Dieses richtet sich nach der potenziellen Gegnerschaft gegenüber dem Regime. Es

wurde Ende der 1950er Jahre nach dem Vorbild eines Systems eingeführt, das in

der Volksrepublik China unter Mao Zedong existierte.

Die drei Gruppen des Systems sind die der „freundlich gesinnten Kräfte“, die der

„neutralen Kräfte“ und die der „feindlich gesinnten Kräfte“.

Zu den feindlich gesinnten Kräften, der untersten Klasse, zählen die Familien-

angehörigen von Nordkoreanern, die in den Süden übergelaufen sind, Unternehmer

und Geistliche aus vorsozialistischer Zeit und ihre Familien, ehemalige Angestellte

der japanischen Kolonialbehörden und ihre Familien, (ehemalige) Häftlinge und

ihre Familien sowie Parteimitglieder, die gegen die Herrschaft Kim Il-sungs

aufgetreten waren und deren Familien.

Zur bevorzugten Klasse der freundlich gesinnten Kräfte gehören Parteikader und

ihre Familien, sowie Familien von Gefallenen des Kampfes gegen die Japaner und

des Koreakrieges.

Angehörigen der untersten Klasse ist es seit Ende der 1950er Jahre verboten, sich

in größeren Städten und in der Nähe der Staatsgrenze und der Küsten aufzuhalten.

Es wurde auch berichtet, dass diese Gruppe seit der drastischen Verschärfung der

Versorgungslage in den 1990er Jahren keine Lebensmittelkarten oder sonstige

Zuwendungen des sozialistischen „Versorgungsstaates“ mehr erhält.

Einschränkung der Meinungsfreiheit

Das stalinistische System mit seinem Personenkult bringt es mit sich, dass jegliche

Abweichung von der quasi-religiösen Verehrung der politischen Führer Kim Il-

sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un bestraft wird.

Bereits ein unachtsamer Umgang mit dem Porträt einer der Führungspersönlich-

keiten kann strafrechtliche Konsequenzen haben, so wie jegliche Äußerung einer

Meinung, die nicht mit der Linie der herrschenden Partei der Arbeit Koreas verein-

bar ist oder gar deren Führungsanspruch in Frage stellt.

Einschränkung der Informationsfreiheit

Den Einwohnern Nordkoreas ist es nicht erlaubt, andere als die staatlichen nord-

koreanischen Medien, die von der staatlichen Propaganda durchdrungen sind, zu

nutzen.

Das Hören ausländischer Rundfunksender etwa wird hart bestraft. Ein Beispiel

dafür ist der Journalist Kang Chol-hwan, welcher noch rechtzeitig aus Nordkorea

flüchten konnte, wobei staatliche Organe dieser Straftat auf der Spur waren. Die

Nutzung des mobilen Internets ist für Nordkoreaner strafbar.

Einschränkung der Glaubensfreiheit

In der Verfassung der Demokratischen Volksrepublik Korea ist das Recht auf freie

Religionsausübung festgeschrieben. Dies gilt mit der Einschränkung, dass sich

Religion nicht in politische Angelegenheiten einmischen dürfe.

Offiziellen Angaben zufolge gehöre eine Minderheit von etwa 0,2 % der Bevölker-

ung Religionsgemeinschaften an, meist dem Buddhismus oder dem Christentum.

Während der Buddhismus als ein kulturelles Erbe des Landes in gewisser Weise

geachtet wird, gilt das Verhältnis zum Christentum als belastet.

Die Regierung bringt den christlichen Glauben mit politischen Aktivisten, die von

den USA und Südkorea beeinflusst sind, in Zusammenhang. Menschenrechtsor-

ganisationen zufolge zählt Nordkorea zu den Ländern, in denen Christen am

stärksten verfolgt werden.

Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Menschen aufgrund ihres christlichen

Glaubens in Lagern interniert, gefoltert oder hingerichtet wurden. Es wird sogar

über mehrere öffentliche Hinrichtungen von Christen berichtet.

So soll beispielsweise die Christin Ri Hyon-ok am 16. Juni 2009 in Ryongchŏn

wegen Bibelverbreitung öffentlich hingerichtet worden sein, während ihr Ehemann

und ihre drei Kinder in das Konzentrationslager Haengyŏng deportiert wurden. Die

Hinrichtung erfolgte allerdings in Zusammenhang mit vorgeworfener Spionage-

tätigkeit für die USA und Südkorea, sowie der Beihilfe zu Republikflucht.

Zwischen 1949 und 1952 unter der Herrschaft Kim Il-sungs und im Verlauf des

Koreakrieges wurden alle Kirchen zerstört, die meisten Priester und Mönche

wurden hingerichtet oder starben in nordkoreanischen Internierungslagern.

Das Martyrium der Benediktinermönche in der ehemaligen Abtei Tokwon ist

beispielhaft dokumentiert, da für sie der Prozess der Seligsprechung eingeleitet

wurde. Seitdem gibt es keine Priester und keine christlichen Gemeinden mehr in

Nordkorea.

Einen Kontrast, dessen tatsächliche Relevanz in der westlichen Welt nicht geklärt

ist, bilden die in Pjöngjang errichteten Gotteshäuser. Vier Kirchen wurden seit

1988 mit ausländischen Spendengeldern errichtet, die vermutlich lediglich den

Anschein von Religionsfreiheit erwecken sollen, tatsächlich aber vor allem aus-

ländischen Besuchern vorgeführt werden.

Unter dem Einfluss des sich der Kirche immer stärker zuwendenden Russlands ist

im Jahr 2006 in Pjöngjang auch eine russisch-orthodoxe Kirche erbaut worden.

Offiziell wird das Christentum in Nordkorea durch die „Koreanische Christliche

Vereinigung“ repräsentiert.

Einschränkung der Bewegungsfreiheit

Die Bürger Nordkoreas sind nicht berechtigt, ihren Wohnort ohne behördliche

Erlaubnis zu verlassen. Darüber hinaus bestimmen die Behörden über den Wohn-

ort der Bürger. So ist bekannt, dass es politisch unzuverlässigen Bürgern ebenso

wie sichtbar Behinderten untersagt ist, sich etwa in Pjöngjang anzusiedeln.

Ferner werden Nordkoreaner, die unerlaubt die Staatsgrenzen übertreten, hart be-

straft. Für Nordkoreaner, die in China aufgegriffen und zurückgeschickt wurden,

gibt es spezielle Strafeinrichtungen.

Folter

Ehemalige Insassen von Gefängnissen und Straflagern berichten von der

allgemeinen Verbreitung von Foltermethoden im nordkoreanischen

Strafvollzugssystem.

Todesstrafe

Die Todesstrafe wird für zahlreiche Vergehen verhängt. Exekutionen finden häufig

öffentlich statt.

Menschenrechtsorganisationen haben Zeugenaussagen zu insgesamt 1193 Hin-

richtungen in Nordkorea gesammelt und dokumentiert, wobei die Dunkelziffer

weitaus höher liegen dürfte.

Für die Zeit von 2000 bis 2013 wurden vom staatlich finanzierten Korean Institute

for National Unification 1382 öffentliche Hinrichtungen gezählt. Der jährliche

Spitzenwert wurde demnach 2009 mit 160 Exekutionen erreicht.

Die Zahl der jährlichen Hinrichtungen soll aber 2014 erneut gestiegen sein. Für das

Jahr 2009 meldete Nordkorea selbst eine Hinrichtung und für 2014 zwei Hinrich-

tungen.

Menschenversuche

Mehrere nordkoreanische Flüchtlinge, aber auch Mitarbeiter internationaler Or-

ganisationen berichten davon, dass in Nordkorea systematisch neue Waffen, da-

runter chemische und biologische Waffen an Lagerhäftlingen und z. T. minder-

jährigen Behinderten getestet würden.

So würden etwa Gruppen von Menschen in einem geschlossenen Raum Giftgas in

tödlicher Dosis ausgesetzt, um dessen Effektivität zu testen. Diese Berichte aus

dem Jahr 2009 wurden 2014 und auch 2015 erneut erhoben.

2014 berichtete ein Mann, der bei einem Unfall eine Hand und einen Fuß verloren

hatte davon, wie Behinderte in Nordkorea als nicht existierend bezeichnet ohne

jede fremde Hilfe im Alltag auskommen müssten.

Dies wurde durch Berichte eines anderen Flüchtlings bestätigt, der von einem

Programm berichtete, nach dem behinderte Kinder den Eltern abgekauft würden,

mit dem Versprechen, sich um sie zu kümmern, wobei man sie in Wahrheit als

Testobjekte für Versuche mit Anthrax sowie chemischen Waffen missbrauche.

Im Juli 2015 erklärte ein Flüchtling, der sich nach unbestätigten Berichten in

Finnland aufhalten soll, dass er in einer Forschungseinrichtung in Ganggye ge-

arbeitet habe und dass er bei seiner Flucht große Mengen an Daten mitgenommen

habe, die die Menschenversuche belegen können. Diese Daten wollte er dem

Europäischen Parlament vorlegen.

Das System der Straflager

Das nordkoreanische Strafvollzugssystem mit seinen Straflagern und Gefängnissen

gliedert sich in zwei Teile: Die Internierungslager für politische Gefangene

(koreanisch Kwan-li-so) und die Umerziehungslager (koreanisch Kyo-hwa-so).

Internierungslager für politische Gefangene

Die Straflager, in denen politischer Vergehen beschuldigte oder politisch unzu-

verlässige Personen interniert sind, werden vom Staatssicherheitsministerium

betrieben.

Für politische Gefangene gilt das Prinzip der Sippenhaftung. Sie werden zusam-

men mit ihren Eltern, Kindern und Geschwistern, zuweilen sogar Großeltern und

Enkeln ohne Gerichtsverfahren und Verurteilung abgeholt und in die Straflager

deportiert, wo sie in der Regel den Rest ihres Lebens interniert bleiben.

Die Straflager befinden sich in der Mitte und im Nordosten von Nordkorea. Sie

bestehen aus zahlreichen Strafkolonien in abgelegenen und isolierten Bergtälern.

Die Gesamtzahl der Gefangenen wird auf um 200.000 geschätzt.

Die Lager Yodŏk und Pukch'ang sind in zwei Bereiche aufgeteilt: In einem Teil

leben die lebenslang internierten politischen Gefangenen, in einem anderen Teil

leben ähnlich wie in den Umerziehungslagern die zu langjährigen Haftstrafen ver-

urteilten Gefangenen mit der Hoffnung auf mögliche Entlassung.

Den Gefangenen wird Zwangsarbeit auferlegt, meist mit einfachen Mitteln in

Bergwerken oder der Landwirtschaft.

Unterernährung, Arbeitspensum und fehlende medizinische Betreuung führen zum

Tod zahlreicher Gefangener. Zudem weisen viele durch Arbeitsunfälle, Erfrierun-

gen oder Folter herbeigeführte Verstümmelungen auf.

Innerhalb des Lagers herrscht ein von Willkür geprägtes Bestrafungssystem. Zu

langsames Arbeiten und Ungehorsam werden in der Regel mit Misshandlungen

und Folter bestraft, Diebstahl, auch von Lebensmitteln, oder Fluchtversuche mit

öffentlichen Hinrichtungen.

Von ursprünglich über zwölf Straflagern wurden einige zusammengelegt und

geschlossen (unter anderem das Internierungslager Onsŏng, Kwan-li-so Nr. 12,

nach einem niedergeschlagenen Aufstand mit zirka 5000 Toten im Jahre 1987).

Ein ehemaliger Insasse des Straflagers Nr. 15 Yodŏk ist der südkoreanische

Journalist Kang Chol-hwan, der ein Buch über seine Zeit im Lager verfasste.

Das Schicksal eines geflohenen Sträflings von Straflager Nr. 14 Kaech'ŏn, Shin

Dong-hyuk, ist ebenfalls Gegenstand eines Buches, das auch verfilmt wurde.

2013 untersuchten die Vereinten Nationen erstmals die Straflager in Nordkorea. Es

wurden andauernder Hunger und Folter dokumentiert. Die nordkoreanische

Regierung warf der UNO Fälschungen und Umsturzversuche vor.

Umerziehungslager

Die Umerziehungslager für Kriminelle im konventionellen Sinn werden vom

Innenministerium betrieben. Der Übergang zwischen gewöhnlichen Verbrechen

und politischen Verbrechen ist fließend, da Menschen, die sich bei der Partei-

führung auf irgendeine Weise unbeliebt gemacht haben, häufig aufgrund falscher

Anschuldigungen denunziert werden. Sie werden dann in Untersuchungsgefäng-

nissen durch brutale Folter (Lee Soon-ok z. B. musste in Ch'ŏngjin immer wieder

bei Frost mit Wasser überschüttet eine Stunde niederknien mit anderen Gefange-

nen, von denen sechs nicht überlebten) zu Geständnissen gezwungen und in einem

kurzen Schauprozess zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

In Nordkorea sind politische Verbrechen sehr weit gefasst, sie reichen von Repu-

blikflucht bis zu jeglicher Störung der Staatsordnung und werden streng bestraft.

Wegen der schlechten Haftbedingungen, Hunger und Folter überlebt ein großer

Teil der Gefangenen ihre Haftstrafen nicht.

Die Umerziehungslager sind meist große, von hohen Mauern umgebene Gefäng-

niskomplexe. Die Situation der Gefangenen unterscheidet sich wenig von der in

den Lagern für politische Gefangene.

Sie müssen in gefängniseigenen Werkstätten harte Sklavenarbeit verrichten und

wenn sie die Vorgaben nicht erfüllen, werden sie gefoltert und (zumindest im Um-

erziehungslager Kae’chŏn) tagelang in eine Strafzelle gesperrt, die so klein ist,

dass man weder stehen noch ausgestreckt liegen kann.

Ein Unterschied zu den Internierungslagern ist, dass die Gefangenen nach der

Arbeit noch ideologisch unterwiesen werden und z. B. Reden von Kim Il-sung und

Kim Jong-il auswendig lernen und sich Ritualen von Kritik und Selbstkritik unter-

ziehen müssen.

Viele Insassen der Umerziehungslager haben sich Vergehen schuldig gemacht, die

auch in anderen Staaten der Welt strafbar sind, häufig wurden diese aber aus wirt-

schaftlicher Not heraus begangen, z. B. Diebstahl von Lebensmitteln, Schmuggel

oder unerlaubter Handel.

Es gibt in Nordkorea etwa 15–20 Umerziehungslager. Außer zum Umerziehungs-

lager Nr. 1 Kae’chŏn (ca. 6.000 Gefangene) gibt es auch zu einigen anderen La-

gern Zeugenaussagen von ehemaligen Gefangenen, z. B. zu Umerziehungslager

Nr. 12 Chŏn’gŏri (ca. 2.000 Gefangene), Umerziehungslager Nr. 77 Tanch'ŏn (ca.

7.000 Gefangene), Umerziehungslager Nr. 22 Oro (ca. 1.000 Gefangene), Umer-

ziehungslager Nr. 4 Kangdong (ca. 7.000 Gefangene).

Eine ehemalige Insassin des Umerziehungslagers Kae’chŏn ist die südkoreanische

Menschenrechtlerin Lee Soon-ok.

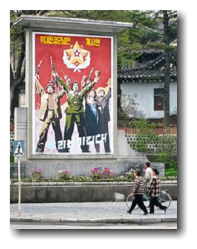

Staatliche Propaganda

Wie in anderen Diktaturen werden die Menschenrechtsverletzungen durch die

nordkoreanische Staatsführung geleugnet und es existiert eine Reihe von Institu-

tionen, die vor allem gegenüber dem Ausland den Eindruck erwecken sollen,

Nordkorea sei eine demokratische, pluralistische Gesellschaft.

So gibt es ein Parlament (die Oberste Volksversammlung) mit verschiedenen

Parteien (neben der herrschenden Partei der Arbeit Koreas sind dies die Korea-

nische Sozialdemokratische Partei und die Chondoistische Ch’ŏngu-Partei, die

aber nach Berichten über keine regionalen Gliederungen verfügen).

Außerdem gibt es buddhistische Tempel und christliche Kirchen, die vermutlich

dem Zweck dienen, den Anschein von Religionsfreiheit zu erwecken. So wurde die

Bonsoo-Kirche in Pjöngjang eigens 1989 zu den Weltfestspielen der Jugend und

Studenten errichtet, zu denen viele ausländische Besucher erwartet wurden.

Ausländische Besucher und Journalisten dürfen bis auf wenige Ausnahmen nur die

Hauptstadt Pjöngjang und ausgewählte, zu Propagandazwecken dienende Orte un-

ter strenger Bewachung besuchen.

Der Nordkoreanische Außenminister Ri Su-yong erklärte am 1. März 2016, dass

Nordkorea in Zukunft an keiner Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten

Nationen mehr teilnehmen werde, in der es um die Situation in Nordkorea ginge.

Beschlüsse des Gremiums bezüglich Nordkorea wolle das Land in Zukunft nicht

als bedeutungsvoll anerkennen.

Ri warf den USA, Japan und Südkorea vor, dass sie Agenten nach Nordkorea

schicken würden, um dort, wie er sagte ‚Kriminelle‘ als Überläufer anzuwerben,

die nach ihrer Flucht für Geld unbegründete und haltlose Berichte über das Land

produzieren würden.

Internationale Ermittlungen

Im Februar 2014 warf eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen

Nordkorea Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Etliche dieser Verbrechen

seien gegen eine verhungernde Bevölkerung verübt worden; hierzu hätten ein-

jährige Ermittlungen Beweise erbracht. Auch sei es zu Entführungen von Men-

schen aus Japan und Südkorea gekommen. Der Internationale Strafgerichtshof in

Den Haag solle mit der Aufarbeitung der Schuldfrage betraut werden. Die Vertre-

tung Nordkoreas bei den Vereinten Nationen in New York bezeichnete die Be-

schuldigungen als haltlos und erklärte, sie werde diese niemals akzeptieren.

Im November 2014 verglich der UN-Sonderberichterstatter Marzuki Darusman die

Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea mit Verbrechen in der Zeit des Natio-

nalsozialismus. Es gebe ausreichend Beweise für eine Anklage Kim Jong-uns vor

dem Internationalen Strafgerichtshof. Im Januar 2016 ersuchte Darusman die UN

darum Kim offiziell darüber zu informieren, dass gegen ihn entsprechend dem

Bericht vom November 2014 ein Untersuchungsverfahren wegen Verbrechen

gegen die Menschlichkeit aufgenommen werden kann.

Quelle: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechtssituation_in_Nordkorea)

dort gibt es weitere Quellenangaben (Stand: Dez.2017)

Propagandaplakat