Jerusalem wird von Christen, Juden und Muslimen als heilige Stadt ange-

sehen. Für alle drei abrahamitischen Religionen ist Jerusalem als Wirkungs-

stätte von Jesus Christus aber auch von verschiedenen biblischen Patriar-

chen, Propheten, Priester, Könige und Heiliger wie Abraham, Melchisedek,

David, Salomon, Zacharias und anderer bedeutend. Das statistische Jahr-

buch von Jerusalem listet 1204 Synagogen, 158 Kirchen und 73 Moscheen

im Stadtgebiet. Orte, wie der Tempelberg, sind seit je umstritten und

Ursache für Konflikte.

Seit dem 10. vorchristlichen Jahrhundert ist Jerusalem den Juden als Ort des

zuerst unter König Salomo errichteten jüdischen Tempels heilig. Im Tanach

wird die Stadt 632-mal erwähnt.

Immer wieder steht Jerusalem im Mittelpunkt der Heils- und Gerichtsan-

kündigungen des biblischen Gottes, so vor allem bei den Propheten Daniel,

Jeremia, Jesaja, Ezechiel, Sacharja und den Psalmen.

Beispiele:

„So spricht Gott der Herr: Das ist Jerusalem, das ich mitten unter die

Heiden gesetzt habe und unter die Länder ringsumher! Ez 5,5 EU“

„Und ihr sollt’s erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott, zu Zion auf

meinem heiligen Berge wohne. Joel 4,17 EU“

„Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Ps 137,5

EU“

Sowohl die Stadt Jerusalem als auch das Land und Volk Israels stellt die

Bibel als Gottes besonderes Eigentum dar. Bedeutsam ist hier etwa die

literarische Darstellung Jerusalems als Findelkind, das von Gott aufgezogen

wird (Ezechiel 16), sowie die Zusagen Gottes an die Stadt in den Psalmen,

die wie Eheversprechen formuliert sind.

Heute ist die Klagemauer, die westliche Umfassungsmauer des Tempel-

bezirks, ein heiliger Ort für Juden, nur der Tempelberg selbst übertrifft ihn

an Bedeutung. Weltweit befindet sich der Toraschrein von Synagogen

traditionell an der Wand, die Jerusalem zugewandt ist. Der Ort des Tora-

schreins der in Jerusalem gelegenen Synagogen richtet sich nach dem Aller-

heiligsten des salomonischen Tempels. Wie in der Mischna beschrieben

und im Schulchan Aruch kodifiziert, werden die täglichen Gebete im

Judentum in Richtung auf Jerusalem und den Tempelberg verrichtet.

Den Christen ist Jerusalem heilig, da es der Ort der Leidensgeschichte,

Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi ist. Über 100-mal wird

Jerusalem im Neuen Testament erwähnt, nach der Bibel wurde Jesus kurz

nach seiner Geburt in die Stadt gebracht, hier hat er Opfertierhändler und

Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben, hier fand das Abendmahl statt.

Gleich außerhalb der Stadt soll Jesus gekreuzigt und begraben worden sein.

Der wahrscheinliche Ort liegt heute innerhalb der Stadtmauern.

In der islamischen Religion ist Jerusalem jedoch offensichtlich nicht

so bedeutsam:

Im Gegensatz zur jüdischen und christlichen Bibel erwähnt der Koran

Jerusalem kein einziges Mal namentlich, die Stadt gilt aber trotzdem

traditionell als die drittheiligste des Islam (nach Mekka und Medina).

Bevor in Richtung der Kaaba in Mekka gebetet wurde, war zu Lebzeiten

des Propheten Mohammed für kurze Zeit Jerusalem Richtungsort des

Gebetes.

Die Frage der Gebetsrichtung wurde im Zusammenhang mit dem Bau der

al-Aqsa-Moschee thematisiert, da ihr Standort auf dem Tempelberg von der

Richtung abhängt, in die sich Mohammed beim Gebet wendete. Moslems

glauben, dass der Prophet in einer nächtlichen Reise auf dem Ross Buraq

von Mekka aus zu einer weit entfernten „Kultstätte“ (al-aqsa) gereist ist, wo

er in den Himmel aufstieg, um sich mit anderen Propheten des Islam zu

treffen. Der Ort dieses Heiligtums wird nicht explizit genannt, im sunni-

tischen Islam jedoch traditionell mit dem Felsendom identifiziert.

Zur Zeit der syrischen Umayyadenkalifen, die das Felsenheiligtum auf dem

Jerusalemer Tempelberg besonders förderten, entstand eine islamische

Literatur über die „Vorzüge Jerusalems“, die sich im 10. und 11. Jahrhun-

dert verbreitete und die zunächst nur lokal anerkannte Bedeutung der Stadt

für den Islam unterstrich.

Die Muslime eroberten im Jahre 637 Jerusalem. Dem Patriarchen von

Jerusalem Sophronius (560–638) war zugesichert worden, dass die christ-

liche Bevölkerung der Stadt diese verlassen durfte, auch wenn dies tatsäch-

lich nur wenige taten. Den Juden wurde nach der arabischen Eroberung die

Ansiedlung in Jerusalem wieder gestattet, was die praktisch 500 Jahre

währende Phase jüdischer Vertreibung aus der Stadt endgültig beendete.

Die auf die Eroberung Jerusalems folgende Ära muslimischer Herrschaft

bis zu den Kreuzzügen ist allerdings nicht als ungebrochene Phase stabiler

politischer Verhältnisse vorzustellen, vielmehr lösten sich verschiedene,

miteinander verfeindete und religiös in Anhänger der Sunna und der Schia

gespaltene muslimische Machthaber ab. Die Stadt wurde häufig belagert

und wechselte mehrfach den Besitzer.

Im ersten Jahrhundert der islamischen Herrschaft wurde Jerusalem von der

Dynastie der Umayyaden kontrolliert, die seit 639 die islamischen Statthal-

ter Syriens stellte und in den Wirren nach dem Tod des ersten umayyadi-

schen Kalifen Uthman mit dem 660 in Damaskus proklamierten Kalifen

Muawiya das erbliche Kalifat begründete. Muawiya verlegte die Kalifen-

residenz in die syrische Hauptstadt Damaskus.

Unter seinen Nachfolgern aus der umayyadischen Seitenlinie der Marwani-

den verlagerte sich der Schwerpunkt des Umayyadenreiches um 680 end-

gültig nach Syrien und Palästina.

Unter ihrer Ägide entstanden die wichtigsten islamischen Sakralbauten in

Jerusalem. Auf dem Tempelberg ließ Kalif Abd al-Malik um 692 den Fel-

sendom fertigstellen und anstelle eines unmittelbar nach der Eroberung

entstandenen hölzernen Vorgängerbaus die unter seinem Sohn vollendete

al-Aqsa-Moschee erbauen.

Durch die Verknüpfung des Felsendoms mit der Legende von der

Himmelfahrt Mohammeds erhielt Jerusalem in dieser Zeit auch für die

Muslime eine besondere religiöse Bedeutung.

Es gibt auch Anhaltspunkte dafür, dass in der Zeit al-Maliks islamische

Riten an dem Felsen vollzogen wurden, die ansonsten nur an der Kaaba in

Mekka stattfinden. Abd al-Malik schuf damit in Jerusalem ein religiöses

Gegengewicht zum mekkanischen Kalifat unter Abdallâh ibn az-Zubair mit

dem er sich im Bürgerkrieg befand.

Im Jahr 750 kam es zum Sturz der Umayyaden, die von den als religiös

asketischer geltenden Abbasiden verdrängt wurden. Der einzige den Sturz

seines Hauses überlebende Umayyadenprinz Abd ar-Rahman flüchtete

über Jerusalem nach Nordafrika und errichtete 755 in Spanien das

unabhängige Emirat von Córdoba.

In den folgenden zwei Jahrhunderten wurde Jerusalem von abbasidischen

Statthaltern regiert. In dieser Zeit wechselten Phasen mit explizit christen-

bzw. judenfeindlicher Politik mit Phasen der Toleranz gegenüber jüdischen

und christlichen Bewohnern und Pilgern.

Im Rahmen des über jüdische Fernhändler vermittelten Gesandtenaus-

tauschs der Karolinger mit den Abbasiden und mit den Patriarchen von

Jerusalem wurde Karl der Große zu Beginn des 9. Jahrhunderts nach dem

Zeugnis fränkischer Chronisten vom muslimischen Herrscher Hârûn ar-

Raschîd als formeller Beschützer der christlichen heiligen Stätten aner-

kannt, was als ein Affront gegenüber Byzanz zu werten ist.

Innerhalb der islamischen Welt besaß Jerusalem zu dieser Zeit keine

zentrale Bedeutung, da Palästina außerhalb des abbasidischen Kernge-

bietes lag und Jerusalem auch kein überregionales Ziel islamischer Pilger

war. Die religiöse Bedeutung der Stadt spielte damals wohl nicht mehr als

eine lokale Rolle, was sich unter den nachfolgenden schiitischen Fatimiden

verstärkte, die andere palästinische Stätten wie Ramla oder Tiberias bevor-

zugten und Jerusalem auch nicht mit dem Ausgangsort der im Koran er-

wähnten Himmelsreise des Propheten identifizierten. Erst in der Kreuzfah-

rerzeit begann der christliche Nimbus Jerusalems als der „heiligen Stadt“

stärker auf die islamische Sichtweise abzufärben.

11.12.2017

Heilige Stadt für Christen, Juden und Muslime

Altstadt von Jerusalem

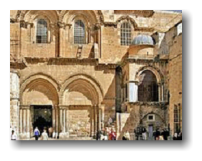

Das Portal der Grabeskirche

Die Klagemauer

Quelle: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem)

dort gibt es weitere Quellenangaben